Minceur naturelle trompeuse du septum auriculaire

Le septum auriculaire qui sépare les oreillettes droite et gauche est une structure mince, de l’ordre de 3 mm. Sa partie centrale est marquée par une dépression qui correspond à la fosse ovale.

|

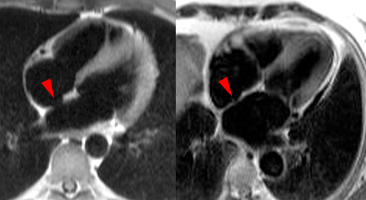

Ces coupes en écho de spin (à gauche) et en ciné (à droite), axiale et petit axe passant par le septum inter-auriculaire montrent bien son amincissement net au niveau de la fosse ovale, susceptible d’en imposer faussement pour un defect pathologique (têtes de flèche rouges). Il importe de ne pas poser abusivement le diagnostic de defect de CIA sur ce seul signe qui est volontiers trompeur, en imagerie d’écho de spin tout comme en imagerie ciné. Le diagnostic reposera surtout sur la visualisation d’un jet de shunt et sur la mesure des débits éjectionnels droit et gauche.

Cette zone amincie de la fosse ovale peut être le siège d’un défaut de fermeture intermittent, correspondant à un foramen ovale perméable (FOP) qui peut-être une source d’embolies paradoxales (des thrombi formés dans les cavités droites pouvant migrer dans le circuit systémique). Un defect permanent dans cette zone correspond à une CIA ostium secundum qui est la forme la plus fréquente de CIA.

Pseudo-defects pouvant apparaitre en échographie

|

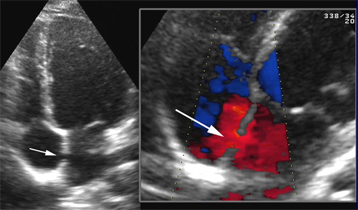

| Pseudo-defect : le ‘jet’ couleur apparait de manière similaire dans les 2 oreillettes | Jets couleur correspondant à des CIA authentiques : pulsatiles n’apparaissant que dans l’OD, en aval du defect. |

Les CIA ostium secundum centrales peuvent être diagnostiquées dans une majorité de cas grâce à l’échocardiographie. Cependant la minceur de la fosse ovale peut parfois conduire – comme en IRM – à se laisser tromper comme l’illustre l’exemple ci-dessus (flèches) par des aspects de pseudo-defect qui ne correspondent à aucune CIA effective. De même, la cartographie doppler couleur, lorsque les vitesses d’encodage sont basses, peut laisser croire à une continuité du flux à travers la cloison auriculaire qui ne correspond à aucune communication pathologique mais qui traduit un effet de volume partiel en doppler couleur.

| 3 étapes de l’examen IRM en cas de suspicion de shunt intracardiaque |

| Cavités droites dilatées –> QP/QS > 1.2 ou 1.3 –> localiser le defect et/ou le RVPA |

Dilatation des cavités droites : principal signe d’appel…

Le signe principal qui doit attirer l’attention, correspondant habituellement au motif d’examen IRM, est la dilatation des cavités cardiaques droites :

Dans la CIA, les parois ventriculaires sont minces car il ne s’agit pas d’un ventricule de lutte en surcharge barométrique comme en cas de sténose pulmonaire. L’artère pulmonaire et ses branches sont dilatées. Le calibre du tronc de l’AP dépasse celui de la racine aortique (habituellement > 30 mm si le shunt est significatif)

Ces signes indirects sont aspécifiques et peuvent etre observés dans d’autres cas de surcharge droite mais ils doivent attirer l’attention et faire rechercher un shunt gauche – droite.

Avant même de rechercher le defect, l’étape essentielle est alors de mesurer le flux dans l’artère pulmonaire et dans l’aorte initiale afin de déterminer s’il existe un shunt ou non.

Cavités droites dilatées –> Quantifier les flux pulmonaire et aortique

La méthode de quantification des flux (fluximétrie) est détaillée dans le chapitre sur les valvulopathies. Elle repose sur des séquences d’encodage de la vitesse par la phase du signal d’IRM et ce type de séquence n’est pas disponible sur tous les appareils d’IRM (option). Dans le domaine des shunt cardiaques il s’agit cependant d’un outil essentiel.

Illustration de la quantification du rapport de shunt : QP (débit pulmonaire) / QS (débit systémique). La ligne supérieure correspond à la mesure du flux dans l’aorte ascendant proximale et la ligne inférieure montre la mesure du flux dans le tronc de l’AP. Les coupes de repérage et l’orientation des plans de coupe sont représentés à gauche. Au milieu figurent les images ‘module’ (images d’IRM standards, habituelles) et ‘de phase’ (images correspondant à la vitesse d’écoulement du sang perpendiculairement au plan de coupe). A droite figurent les courbes de vitesse mesurées tout au long du cycle cardiaque dans les régions d’intérêt dessinées sur la racine aortique et sur le tronc pulmonaire. L’intégrale de ces flux correspond au débits éjectionnels gauche et droit. Dans cet exemple, le rapport QP/QS = 1,9, c’est à dire que le débit pulmonaire est presque deux fois supérieur au débit aortique (191 vs 106 ml par cycle cardiaque).

Illustration de la quantification du rapport de shunt : QP (débit pulmonaire) / QS (débit systémique). La ligne supérieure correspond à la mesure du flux dans l’aorte ascendant proximale et la ligne inférieure montre la mesure du flux dans le tronc de l’AP. Les coupes de repérage et l’orientation des plans de coupe sont représentés à gauche. Au milieu figurent les images ‘module’ (images d’IRM standards, habituelles) et ‘de phase’ (images correspondant à la vitesse d’écoulement du sang perpendiculairement au plan de coupe). A droite figurent les courbes de vitesse mesurées tout au long du cycle cardiaque dans les régions d’intérêt dessinées sur la racine aortique et sur le tronc pulmonaire. L’intégrale de ces flux correspond au débits éjectionnels gauche et droit. Dans cet exemple, le rapport QP/QS = 1,9, c’est à dire que le débit pulmonaire est presque deux fois supérieur au débit aortique (191 vs 106 ml par cycle cardiaque).

Cette méthode est très fiable pour peu que l’on respecte les deux règles essentielles, communes avec l’écho-doppler :

1) direction d’encodage de vitesse strictement alignée sur la direction d’écoulement du sang (c’est à dire perpendiculaire au plan de coupe dans cet exemple).

2) réglage de la vitesse d’encodage un peu au dessus de la vitesse maximale attendue pour ce flux (en pratique ici 1.5 m/s), sans quoi apparait une phénomène néfaste d’aliasing qui empêche la quantification des flux.

|

On peut alors considérer que la précision de la méthode est de l’ordre de +/- 15 à 20 % (Rominger 2002 [1], Jeltsch 2008 [2]).Ceci signifie que si la mesure pulmonaire excède de plus de 20% la mesure aortique, il y a 95% de chance que cet écart soit réel, de sorte qu’il convient alors de rechercher un defect intracardiaque.

Si cet écart est de moins de 20%, il peut alors être mis sur le compte des incertitudes de mesure (imprécisions liées à l’instrument et aux conditions de mesure) et il y a très peu de chance pour qu’il existe alors un defect intracardiaque (sans importance clinique dans ces conditions, sauf s’il s’agit d’un syndrome d’Eisenmenger avec égalisation des pressions). En pratique on peut considérer qu’un shunt est modéré si QP/QS < 1,5 et important si QP/QS > 2 (argument en faveur d’un geste de fermeture du shunt). |

QP/QS > 1.2 ou 1.3 –> rechercher un defect intracardiaque et/ou un RVPA

L’existence d’un shunt significatif doit faire mettre en évidence le niveau et si possible les dimensions du defect.

Une technique d’exploration simple consiste à balayer de manière systématique en ciné l’ensemble du massif cardiaque en couvrant l’intégralité des cloisons inter-auriculaires et inter-ventriculaires avec une pile de coupes axiales jointives. Cette approche n’est pas trop fastidieuse si l’appareillage permet de faire 2 plans de coupe (ou plus) lors de chaque apnée.

On peut ainsi :

1) rechercher un defect dans le septum inter-auriculaire, en prêtant particulièrement attention à la partie toute haute du septum, au niveau où s’abouche la veine cave supérieure (cf: sinus venosus). Deux signes doivent être recherchés : solution de continuité dans la paroi septale et jet de shunt centré sur ce defect.

2) identifier l’abouchement des 4 veines pulmonaires dans le fond de l’oreillette gauche (sachant qu’il peut exister des variantes avec collecteur commun entre deux veines pulmonaires par exemple)

3) quantifier les volumes ejectionnels droit et gauche afin de confronter le rapport QP/QS ainsi obtenu par volumétrie avec la mesure obtenue précédemment par fluximétrie. La méthode de mesure des volumes est détaillée dans une autre section.

Selon la séquence ciné utilisée le jet de shunt peut apparaitre en hyposignal, en hypersignal (cf: illustration ci-dessous), voire être a peine discernable, rendant alors le diagnostic difficile. C’est pour cette raison que le recours aux séquences de cartographie de flux ‘in plane’ est très intéressante pour révéler les lignes de flux pathologique qui peuvent rester cachées sur les images modules de base.

Mensuration de la CIA grâce à la cartographie de flux

En raison des difficultés qui viennent d’être énumérées pour bien identifier un defect de CIA avec les séquences d’imagerie usuelles, la cartographie de flux ‘in plane’ constitue un atout précieux pour visualiser le jet de shunt, le diamètre de l’orifice de CIA et la largeur des berges (qui doivent ‘classiquement’ être supérieures à 5 mm, avec un diamètre étiré du defect < 30 mm pour que la fermeture puisse être effectuée par Amplatzer)..

Images ‘module’ permettant la mesure des berges de la CIA

|

|

Images de ‘phase’ permettant la mesure du jet de shunt

|

|

Quantification du jet de shunt par le rapport Qp/Qs et par mesure directe

|

|

|

CIA ostium secundum chez un patient de 38 ans. Le defect est légèrement excentré vers le haut et vers l’avant où les berges sont minces, limitées à 4-5 mm seulement en arrière de la racine aortique (mesure sur les images ciné ‘module’). Les images de phase montrent que le jet de shunt mesure 9 mm dans le sens transversal et 13 mm dans le sens vertical. La mesure des débits éjectionnels droit et gauche indique 106/65 ml/battement, soit un rapport de shunt de 1.65. Le flux de shunt ainsi mesuré (41 ml) est concordant avec la mesure effectuée dans le plan du defect qui indique un flux de 46 ml (en bas en droite). Cette concordance démontre que l’ensemble du flux de shunt G-D passe par la CIA et donc qu’il n’y a pas de RVPA associé. La coupe passant par le plan de l’orifice de la CIA est intéressante car elle montre que le grand axe du defect, oblique, atteint 18 mm, alors que la mesure effectuée dans le sens transversal n’était que de 13 mm.

Beerbaum 2003 [3] a montré que cette méthode est fiable par comparaison avec les mesures en ETO ou per-opératoires. Les divergence sur la taille de l’orifice sont de l’ordre de 1 à 2 mm et les rebords périphériques sont bien définis.

Différents types de CIA

Les CIA constituent environ 7% des cardiopathies congénitale et prédominent chez les femme (ratio de 2:1).

On distingue :

– env. 70% : CIA ostium secundum, centrale ou excentrée, pouvant etre multiperforées.

– env. 10% : sinus venosus supérieur avec RVPA supérieur droit, à l’abouchement de la VC supérieure dans l’OD.

– env. 1% : CIA du sinus coronaire (unroofed coronary sinus).

– env. 20% : CIA ostium primum qui intéressent la partie du septum en contact avec les valves auriculo-ventriculaires.

Seules 3 premières catégories se rencontrent généralement chez l’adulte ; les variétés ostium primum posant généralement des problèmes chez le nourrisson (canal atrio-ventriculaire, fente mitrale).